国科大2025级本科生迎新会顺利举行

国科大2025级本科生迎新会顺利举行

2025年9月7日,中国科学院大学(以下简称“国科大”)2025级本科生迎新会在雁栖湖校区礼堂隆重举行。国科大副校长郑阳恒、本科部部长燕敦验、副部长丁云云、本科部教师代表以及全体2025级本科新生共同参加。本次迎新会由本科部党总支部副书记王夺奎主持。

会议伊始,郑阳恒副校长代表学校向2025级新生表示热烈欢迎。他勉励同学们进入大学后主动“清零”高中阶段的成绩,以归零心态开启新征程。郑校长指出,人生是一场马拉松,不必因一时落后而气馁,应始终保持进取之心。他详细阐述了国科大本科培养的底层逻辑。郑校长特别提醒新生,不必盲目追逐所谓“热门”专业,应立足长远、胸怀大局。他希望同学们敢于与全球最优秀的学生同台竞技,立志为国家科技进步贡献力量。

随后,本科部部长燕敦验系统介绍了本科部/玉泉书院的组织架构基本情况,以及2025级各班的科学家班主任和青年班主任情况。结合多年教学与管理经验,燕部长寄语新生在大学四年中重点把握三个方面的学习:一是掌握专业知识,提升问题解决能力;二是学会合作共事,锻炼团队协作与科研协同能力;三是修身立德,树立正确的价值观,努力成为推动国家与社会发展的栋梁。

简短休息后,王夺奎为新生开展学生管理专题入学教育。他以“青春心向党”为主题,回顾了党的奋斗历程和伟大成就,强调积极吸纳优秀本科生加入党组织。重点强调了 “两弹一星”精神是国科大人宝贵的精神财富,新一代学子大力传承和弘扬“两弹一星”精神,坚定科技报国志向,努力做德智体美劳全面发展的卓越人才。他还就《中国科学院大学本科生管理规定》进行解读,明确行为规范与底线原则,为新生上了一堂严肃而必要的法治教育课。

随后,教学培养办公室王燕芳老师为新生详细解读本科生培养方案和选课要求,为同学们马上开始的新学期学习打好基础。

迎新会最后,怀柔区怀北镇派出所副所长杨刚为全体新生做了安全教育专题报告,并组织学生共同观看了警示片。

通过本次迎新会,2025级新生对国科大有了更全面的认识,也对未来学业与发展有了更清晰的规划。

[09/09]

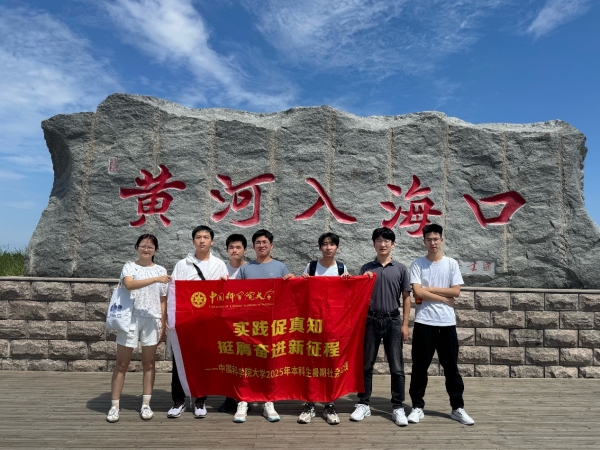

躬身入局,以行践知:“行·见东营”本科生暑期社会实践深度探寻资源城市交旅融合新路径

躬身入局,以行践知:“行·见东营”本科生暑期社会实践深度探寻资源城市交旅融合新路径

中国科学院大学2025级本科新生家长会顺利召开——家校携手共育未来科技领军人才

中国科学院大学2025级本科新生家长会顺利召开——家校携手共育未来科技领军人才

国科大2025级本科生迎新会顺利举行

国科大2025级本科生迎新会顺利举行

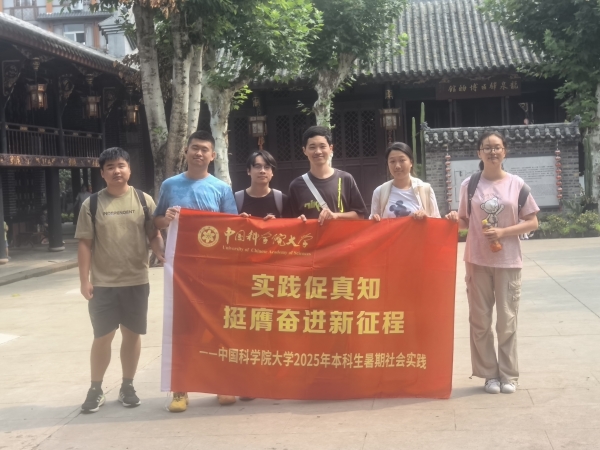

躬行天府文脉,探寻时代新声——国科大本科生赴四川成都开展专题社会实践活动

躬行天府文脉,探寻时代新声——国科大本科生赴四川成都开展专题社会实践活动