“成长是一趟不断跳出舒适区、把陌生变成熟悉、将挑战化为养分的旅程。”

此刻坐在樟宜机场的候机厅里,四个月的时光就像手中这杯Kopi,初尝时带着陌生的苦涩,回味时却满是醇厚的甘甜。2024年秋天在新加坡国立大学的四个月时光,与其说是学习交换,倒更像是被抛入了一个文化万花筒,每个棱面都折射着意想不到的生活光谱。

从Kent Ridge地铁站出来转学校班车第一站就是理学院

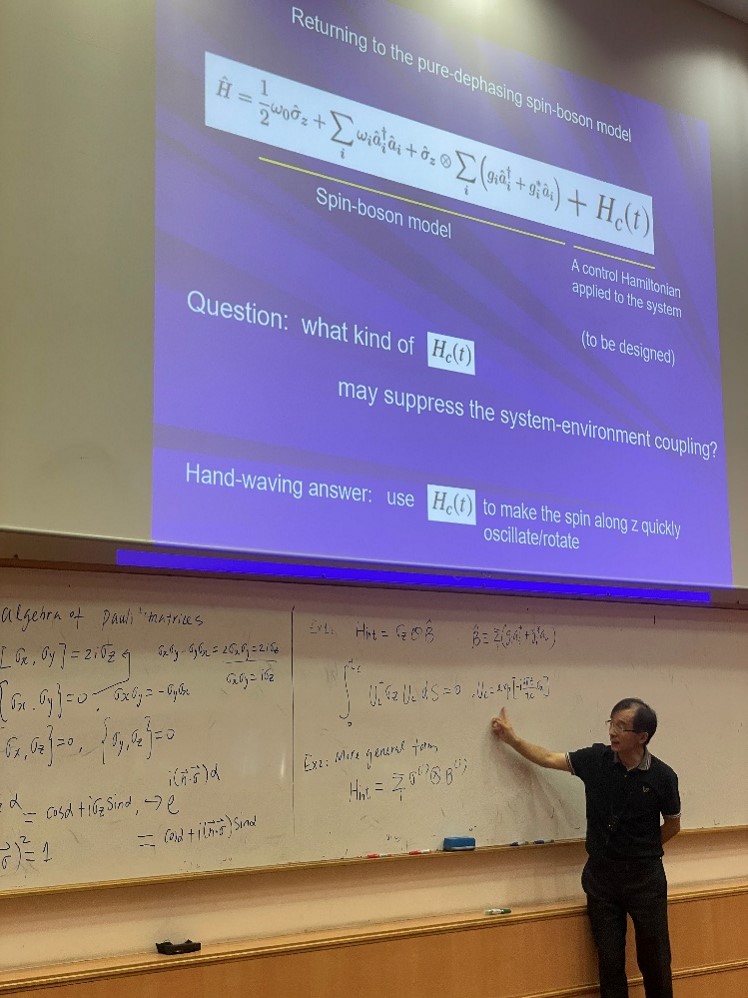

作为物理系学生,我选择了Quantum Mechanics3和Computational Method of Condensed Matter Physics两门专业课。NUS的课程设置比想象中更硬核:有着大量计算的作业与资料阅读、随时可能被教授点名的课堂互动、还有需要占座的阶梯教室。在Quantum Mechanics 3的课堂上,系主任的授课方式极具启发性,他不仅注重知识点的讲解,更鼓励我们进行开放式的思考与讨论。课程不仅关注量子力学的高级理论,还切实地延申至应用,关注着量子力量如何在Matlab的模拟中落地。

没有TA系主任自己手改作业的量子力学课

跨选Data Science系开设的Data Science for the Internet of Things则是全新的挑战,这是我第一次真正接触数据科学领域的学习,课程围绕物联网的数据分析展开,在具体的数据分析实例中系统全面地介绍了机器学习的方法理论。老师酷爱和台下同学互动,在沟通的过程中,我逐渐克服了语言障碍,学会了用简洁清晰的表达阐明自己的观点,并倾听并吸收他人的想法。结课课题是和组员模拟智能停车系统,物理学科的背景知识和团队中计算机背景的同学的知识技能碰撞出了别样的火花。在这个过程中我第一次感受到数据和机器学习的实际应用潜力,也锻炼了我用英语与国际学生合作交流的能力。

超大阶梯教室但仍人满为患的数据科学的课

此外,我还在课余时间联系了物理系Complex System方向的Feng Ling教授,申请跟组学习讨论。每周五下午3点的组会,也是一周非常让我期待的。组会没有想象中的严肃,还记得中秋节当天的组会,大家在会议桌上传递分享着月饼,天涯共此时。来自不同国家的师兄师姐们以不同口音的英语分享着过去一周关于复杂系统的最新进展,从交通流模拟到社交网络传播,而教授以及访问老师则会即时在数据结果上打断提问,在问答过程中提升了我许多的理解。通过在组会中参与讨论和分享,我学到了更高效的科研方法,同时也锻炼了用英语撰写报告和展示的能力。

中秋节中午在系里组织的活动上吃到的月饼

NUS的多元性不止于课堂,在这里,我遇到了来自新加坡、马来西亚、印度以及世界各地的同学。通过小组合作和日常交流,我不仅学会了与不同文化背景的伙伴高效合作,也对不同国家的风俗习惯有了更深的理解。这样的文化碰撞让我意识到,学习上的合作不仅仅是知识的交流,更是建立跨文化理解的桥梁。

访学期间,我也利用假期游览了新加坡及周边地区。在新加坡,漫步于滨海湾花园,欣赏那充满未来感的超级树,夜晚的灯光秀更是令人叹为观止;在小印度与甘榜格南,感受到了新加坡多元文化的和谐共存;在圣淘沙的沙滩上,在等待日落的过程体会到捷运车标语的“Sand, Sea and New Discoveries”。从海南鸡饭、肉骨茶到辣椒螃蟹,新加坡丰富的美食文化也让我大饱口福。而假日足迹更延伸至更广阔的南洋图景,兰卡威和槟城醉人的阳光沙滩浪涛的另一侧是殖民时代的骑楼,在墨尔本和悉尼反季节的秋天里看见袋鼠育儿和企鹅归巢之外的现代景色。

这四个月带给我的,不仅是物理公式的深入理解或代码技能的提升。在NUS的课题组里,学会了用英语表达观点;在跨文化小组合作中,明白了不同思维方式的珍贵;在异国旅途中,发现了世界远比想象中广阔。飞机即将起飞,翻看手机相册里存着的组会笔记、课堂板书和旅行照片,顿觉成长是一趟不断跳出舒适区、把陌生变成熟悉、将挑战化为养分的旅程。

理学院休息室墙上的标语

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

作者信息: 李田,2021级物理学专业本科生,于2024年秋季学期赴新加坡国立大学访学。