作者:黄健怡

我对美国的好印象几乎全是波士顿的功劳。

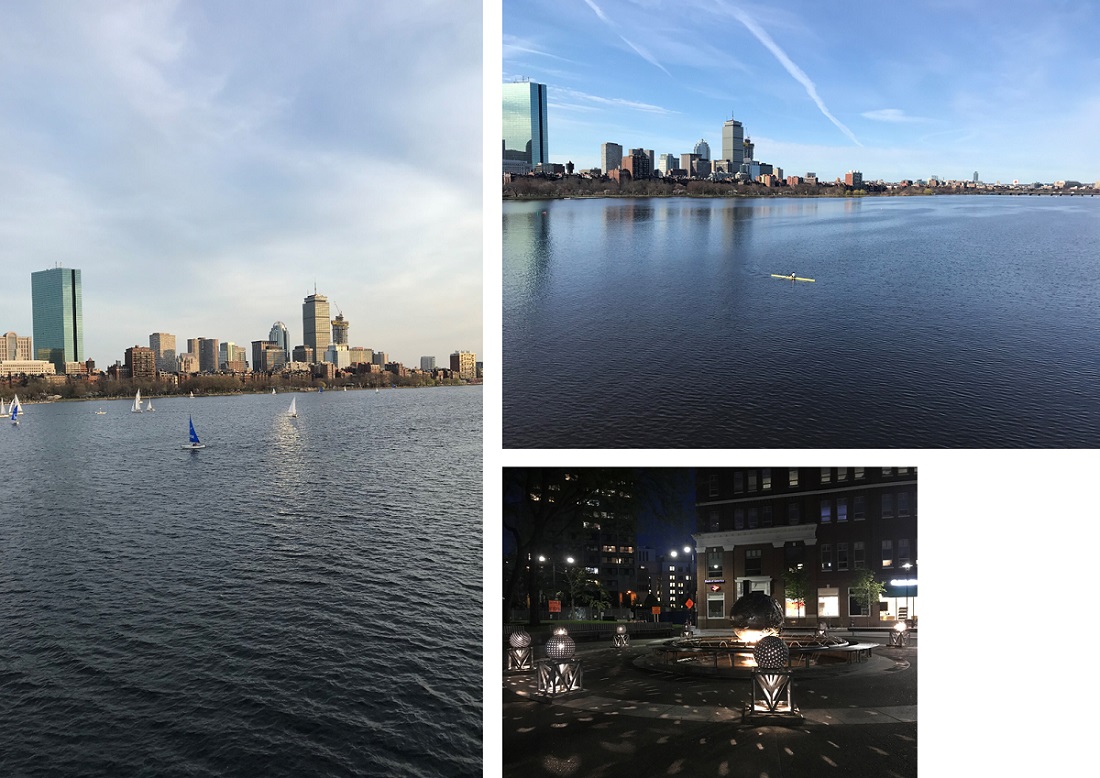

2018年1月26日,我从北京出发,在纽约逗留三日后,于1月29日乘长途巴士抵达波士顿。巴士停在South Station,下车之后穿过一个美食广场能换乘地铁。美食广场有一家披萨店叫Regina’s Pizzeria,就在麦当劳隔壁,那儿的披萨从我到波士顿的第一天起,包办了我整整四个月的好胃口和好心情。从South Station坐上Red Line,四站便可到达MIT,而那时便已离开波士顿,站上剑桥的土地了。剑桥与波士顿以查尔斯河为界,河上有多座桥梁,供行人、车辆及地铁往来。我租住的公寓紧邻查尔斯河,仅一站地铁便可往返剑桥和波士顿。熟悉之后,我常常步行过桥去波士顿,有时去露天集市采买瓜果蔬菜,有时去唐人街吃早茶,更多时候四处闲逛。

在MIT并没有想象中忙,或许因为我只有四门课,作业也多半是读文献,每门课每周一至四篇不等,只有应用统计学课是例外。这四门课都是名副其实的小班课——最多的一门课14人,授课老师是大名鼎鼎的Feng Zhang,主要围绕脑与身体其他部位的交互;最少的一门课仅4人,由Richard Young和Rudolf Jaenisch两位院士联合开设,探讨发育生物学课题。MIT也不是没有大课,例如人工智能、机器学习等课程就人满为患,甚至传说800人的教室才坐得下。生物领域里,与基因组学、单细胞测序相关的课程也相对热门,相比之下,在许多人眼里,发育生物学课题已经过时了,而iPS的火爆情景仿佛还是昨天的事。科学的所谓“热点”,实在变化得快。

不上课的时候,我大部分时间待在实验室,有时到晚上八九点,偶尔到凌晨一两点。下午六七点,实验室大部分博士后和研究生就下班回家了,整层楼只剩下四五个人,安静得可怕。大家各自在办公室里忙自己的事情,走廊上的感应灯一会就灭了,天慢慢黑下去,四周都暗了,办公室的玻璃墙上只映出自己的影子,实在有些瘆人。三月的波士顿还很冷,我的座位靠窗,几乎感受不到空调的温暖,只有窗外的寒风和不时的暴雨。一到晚上,空荡荡的房间愈显清冷,我也愈加想念几百米外温暖的被窝,便立时打道回府。偶有一次,下暴雪的第二天,我在实验室写论文到凌晨一点才回家。路上没车也没人,周围的楼也是漆黑一片,只有零星的房间亮着灯。快走到Broad Institute时,远远望见整栋楼都灯火通明,不免心生感慨。继续向前走,见马路边停着几辆铲雪车,几个工人奋力清理着路面的积雪,于是感慨更多:凌晨一点的MIT,实在是出乎意料的精彩啊。

坐拥MIT和哈佛两大学府,剑桥是学子心中的圣地,但我仍然更喜欢波士顿,因为波士顿有生活。没有实验的周六,我总是跑步去波士顿的Haymarket,这个一周只开两天的露天集市上有最新鲜的黑莓、最甜的青提、种类最全的生菜和最好的奶酪。

集市入口有现开的生蚝,青柠的酸,海水的咸和生蚝的甜碰撞出独一无二组合。临走前再买些三文鱼回家,即使不放调料也足够美味。与Haymarket 一条马路之隔的North End是意大利裔聚居区,以意大利美食闻名,这里也是波士顿最早形成的社区之一。于我而言,每周最惬意的事情就是逛完集市,过马路去Mike’s Pastry买两个Cannoli,就着意大利冰淇淋,提着下周的口粮和刚出炉的披萨回家。东西不多时,我沿着自由之路一直走,走过市中心,走过波士顿公园,继续走过麻州议会大厦和点着煤气灯的灯塔山,走累了便坐地铁回家。波士顿最大的好处在于,我几乎可以走去任何地方。有一天下午,我过桥回家,太阳正要落山,金色的阳光从河岸的玻璃幕墙一步步挪到水面上。风越吹越猛,走至桥心,原本成群的帆船只剩得零星几只。此时阳光恰落在一只白帆上,周围的一方河面闪着金光,好似舞台上的追光。普通人的生活中也不乏这种主角时刻,只是当局者迷罢了。

来波士顿之后,我开始认真探索一个城市,也开始触景生情冒出稀奇古怪的想法。看过纽约时代广场的极度喧闹,旧金山市中心满地垃圾的破败萧条,我格外喜欢波士顿干净的街道和古老的红砖房。与此同时,新的科技在这里生长发芽,源源不断地为古朴的城市注入现代活力,从各类新药到无人驾驶汽车,波士顿阔步引领时代潮流。从波士顿,我们可以走去任何地方。

作者信息: 黄健怡,2015级生物专业本科生,高中毕业于武汉外国语学校,2015年以高考统考方式考入国科大。在校期间成绩优异,2018年春季学期赴麻省理工学院交流访学。